本文是一篇社会学论文,本研究以小组活动满意度评估、干预前后数据对比评估、小组成员自我评估三个方面来验证小组工作介入的有效性。

第一章绪论

1.1研究背景和研究问题

1.1.1研究背景

大学生心理健康一直是国内外学者共同关注的话题,在不断发展进程中,抑郁、焦虑等心理问题呈年轻化趋势。2021年世界卫生组织(World Health Organization,WHO)相关报道指出,全球范围内10~19岁群体中,约七分之一存在心理障碍,其中焦虑、抑郁等不良情绪是青少年中最为常见的内化问题1。近年来,城镇化速度加快使得人口频繁流动,家庭关系更加脆弱,加剧了地缘间文化冲突,视屏类娱乐项目逐渐取代传统的休闲娱乐方式,静态行为时长增加对处于身体发育高峰期、心理易变期的青少年造成负面影响2。2022年5月国务院办公厅颁布的《十四五国民健康规划》中提出要以“治病”为中心转向以“预防”为中心。前瞻性预防和干预有利于大学生心理行为问题的早发现、早干预3。根据《国民抑郁蓝皮书(2022~2023)版》的数据,在收回的6670份抑郁症患者群体的有效问卷中,18岁以下的抑郁症患者占总人数的30%,这里面有一半人都是在校学生。由于精神疾病慢性、长期、致残等特性,41%的抑郁症学生曾因疾病而休学4。2020年《中国青年报·中青校媒》面向全国大学生开展问卷调查,共回收来自255所高校的4854份有效问卷。调查结果显示,80.22%受访大学生表示自己存在轻微“社恐”;6.90%受访大学生表示自己有比较严重的“社恐”;0.64%受访大学生表示自己有严重的“社恐”,被医学上确诊为社交恐惧症5。COVID-19流行期间我国多数高校实行封校或者是半封校的政策,学生外出需要经过层层审批环节,在一定程度上限制了大学生的交往环境。学生在较长的一段时间内处于相对封闭、隔离的状态,人际交往互动普遍减少,甚至刻意回避社交场合,疏离感体验增强,成为社交焦虑问题出现的重要诱因。其次封闭管理期间学生容易沉迷于网络视频,缺少同伴之间的交往,活动空间仅限于校园内,甚至是在宿舍内。

社会学论文怎么写

..........................

1.2研究目的与意义

1.2.1研究目的

1、旨在通过问卷调查法与半结构式访谈法,研究L大学生社交焦虑总体情况及其影响因素,目的是为大学生社交焦虑情绪提供数据支撑。依据强化理论、社会学习理论,将系统脱敏法与小组活动相结合,意在缓解小组成员社交焦虑情绪,帮助小组成员在学业和生活中开展正常的社会交往,进一步建立和谐的人际关系。

2、改变大学生对社交场景的错误认知、矫正问题行为,研究系统脱敏法作为干预方法对大学生社交焦虑的作用机制与干预效果。通过认知行为团体疗法研究在小组工作中运用系统脱敏法对于缓解大学生社交焦虑是否具有有效性。

1.2.2研究意义

1理论意义

首先,本研究依据强化理论与社会学习理论,在小组工作中运用系统脱敏法干预大学生社交焦虑问题,两种理论之间相互融合,相互弥补,能够有效地缓解大学生社交焦虑带来的问题,对于社交焦虑的干预具有一定的理论意义。

其次,现阶段关于大学生社交焦虑的干预较多地聚焦于医学与心理学领域,从社会工作视角出发介入大学生社交焦虑的研究较少,故本研究将小组工作实务与系统脱敏法原理相结合,对大学生社交焦虑进行干预,在一定程度上可以丰富相关的理论应用范围。

2现实意义

首先,大学生心理健康问题呈现出多样化、复杂化趋势,传统校内心理咨询中心人员配置以及学校职能部门,难以有效地帮助大学生缓解社交焦虑。小组工作的介入方式能在一定程度上弥补传统心理教育和管理模式的缺点,更高效地缓解大学生社交焦虑,对于该群体建立良好的人际关系,未来成长成才具有重要的现实意义。

其次,小组工作介入大学生社交焦虑,进一步证明了学校社会工作在高校大学生心理健康方面存在的必要性。小组工作的介入能有效缓解大学生社交焦虑,在实务中不断积极探索,可以为缓解其他焦虑情绪提供一定的借鉴与参考。

...............................

第二章概念界定与理论基础

2.1核心概念界定

2.1.1社交焦虑

关于社交焦虑的相关研究在前文中已经有了较为详细的叙述,本研究社交焦虑划分标准主要依据Leary(1893)编制的《交往焦虑量表》(IAS)进行社交焦虑测量标准,根据《交往焦虑量表》(IAS)的相关条目,本研究将社交焦虑定义为明显而持久的害怕社交情境、尴尬的社交行为、活动或聚会,如公开场合发言、吃饭、与人对视,与人交往的时候觉得不舒服,不自然,紧张甚至恐惧的消极情绪。此外,具有社交焦虑的群体还具有害怕负面评价、过高的自我聚焦、广泛的社交回避等特征。社交焦虑者的行为表现为退缩、回避社交、内心矛盾,既想和别人接触交流,又担心别人会对自己做出负面评价。在离开社交场合后会不断回放焦虑情境。生理上表现为出汗、脸红、心慌、口吃等,这种焦虑和回避行为会影响患者生活质量。

2.1.2系统脱敏法

系统脱敏法又可称为“缓慢暴露疗法”、“敏感递减法”等,最初由美国心理学家沃尔普提出。最初用于治疗动物实验性神经症,这种方法主要诱导求治者缓慢地暴露出导致神经焦虑、恐惧情境,并通过心理放松状态来对抗焦虑情绪,从而达到消除焦虑或恐惧的目的。其主要建立在经典条件反射和操作条件反射的基础上。其基本步骤主要包括:(1)放松训练:引导来访者学习放松技巧,直至来访者达到在实际生活中运用自如、随意放松的熟悉程度。(2)建立等级:主要包括找到来访者感到焦虑的共同事件,按照由轻到重的顺序排列,采用百分制来划分主观焦虑程度,每一等级引起的焦虑能够被放松技巧所抵消。(3)系统脱敏:首先引导来访者进行放松训练,保证患者进入放松状态。然后进行想象脱敏训练,让来访者想象某一刺激事物,当患者能够清晰地想象并感到紧张时停止想象,用放松技巧对抗,反复重复以上过程,直到通过全部等级。最后进行现实训练,依旧从最低等级开始,进行脱敏训练,直到不引起强烈的情绪反应为止。本研究在小组工作实务干预过程中结合系统脱敏法设计小组活动,循序渐进地缓解小组成员社交焦虑情绪。

.........................

2.2理论基础

2.2.1强化理论

学者斯金纳提出了强化理论,该理论是指以学习强化原则为先导,运用刺激物反复强化,以此来修正学习者学习行为的一种学说。“刺激——反应——强化”是这一理论的核心观点,主要强调通过刺激来使学习者在学习过程中作出反应,以达到逐步接近学习目标的目的。斯金纳认为,人的行为是可以塑造的,而塑造的方式正是通过强化来实现的。强化也分为正强化和负强化,正强化通过奖励、夸赞等方式来进一步强化习得行为,而负强化以惩罚、责骂等方式来减少某些不当行为的发生频次。

本研究主要以正强化为基础,帮助小组成员学习正确的行为方式。本研究服务对象是具有社交焦虑的大学生群体,面临社交场合时会产生一些不符合常规的心理反应,在小组成员学习放松技巧之后,社工通过“场景重现”的方式刺激小组成员,用表达意见、赞赏等作为正强化方式鼓励组员积极的行为,促进小组成员社交焦虑行为的转变,让小组成员在实际生活中强化积极健康的行为方式,对消极的社交行为进行不断地修正,使得小组成员在社会交往中的方式有所改变,进而恢复正常的社会交往,建立良好的人际关系。

........................

第三章L大学学生社交焦虑的现状和影响因素................................20

3.1 L大学学生社交焦虑的现状..................................20

3.1.1 L大学学生社交焦虑的总体情况............................20

3.1.2 L大学学生社交焦虑的差异性............................21

第四章运用系统脱敏法缓解社交焦虑的小组工作方案设计...........26

4.1小组工作介入L大学学生社交焦虑的必要性与可行性..........................26

4.1.1小组工作介入L大学学生社交焦虑的必要性...................................26

4.1.2小组工作介入L大学学生社交焦虑的可行性...................................26

第五章运用系统脱敏法缓解社交焦虑的小组工作过程...................34

5.1小组介入过程...........................34

5.1.1第一次小组活动:建立关系,认识你我...........................................34

5.1.2第二次小组活动:认识焦虑,诉说期望...........................................35

第五章运用系统脱敏法缓解社交焦虑的小组工作过程

5.1小组介入过程

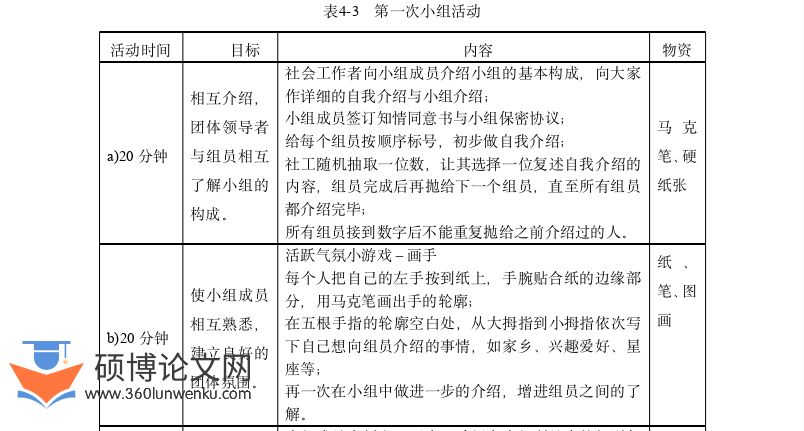

5.1.1第一次小组活动:建立关系,认识你我

活动主题;建立关系,认识你我

活动时间:2023年10月7日

活动地点:教学楼A208

社会学论文参考

第一次小组活动小结与反思:

本次小组活动的组员是具有社交焦虑的大学生,小组成员首次见面都略显拘束,组员之间几乎没有主动交流,小组整体气氛比较压抑,组员按部就班地进行自我介绍,在社工的引导之下小组成员之间相互熟悉,小组之间的关系基本建立。

其次,通过自我介绍小游戏,打破组员初入小组时的陌生感与紧张感,促进组员之间相互熟悉与了解,如小组成员是来自哪个学院、哪个专业,以及小组成员的星座、爱好等。社会工作者与组员之间共同制定小组契约,如“我不希望在小组中讨论与考试有关的话题”、“我希望在小组中大家能够尊重彼此的宗教信仰”、“我不希望在小组中讨论我的家庭”等规则。在小组活动中签署《小组知情同意书》能够帮助小组成员在小组中获得安全感,增强小组成员对本次小组活动的认同感,提高小组凝聚力。

最后,社工根据组员反馈意见,及时修改小组计划书。第一次小组活动结束后,小组成员之间都相互记得对方的姓名、专业、籍贯、星座以及兴趣爱好等基本信息。小组目标基本达成,但似乎仍然存在着一些不足之处:

........................

第六章研究结论、反思与展望

6.1研究结论

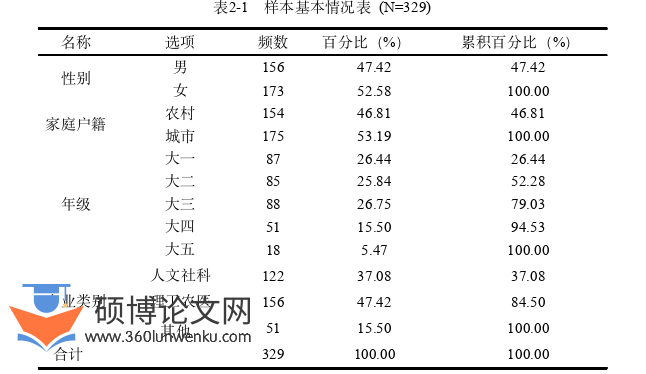

第一,近四分之三的L大学学生社交焦虑水平高。本研究通过收集、分析面向L大学学生发放的《交往焦虑量表》(IAS)问卷数据,发现L大学学生IAS量表平均分为51.8分,74%的学生得分超过46分,高于《交往焦虑量表》(IAS)正常水平。329名填写问卷的同学中,焦虑得分在10—30分之间的人数共有29人,占总人数的8.8%,得分在31—45分之间的人数为55人,占总人数的16.7%,得分在46—60分之间的人数为113人,占总人数的34.3%,说得分在61—75分之间的人数为132人,占总人数的40.1%,说明近四分之三的L大学学生社交焦虑水平高。L大学学生社交焦虑水平差异性情况如下:

(1)在专业类别与性格上存在显著差异性,人文社科类大学生社交焦虑水平高于理工农医类。根据平均值计算,人文社科类专业学生得分为54.61分,理工农医类学生平均分为50.35,利用方差分析研究不同专业类别在社交焦虑中的差异性,结果显示组间平方和的F值为6.508,显著性为0.002,P<0.05,因此不同专业类别大学生社交焦虑水平具有显著差异,且人文社科类大学生社交焦虑水平高于理工农医类大学生社交焦虑。(2)大学生社交焦虑在性格方面存在显著差异性,性格内向型大学生社交焦虑水平高于性格外向型大学生社交焦虑水平。根据平均值计算,性格内向型学生平均分为55.68,外向型学生平均分为50.38,利用方差分析研究不同性格类型的学生在社交焦虑中的差异性,结果显示组间平方和的F值为3.689,显著性为0.026,P<0.05,因此不同性格大学生社交焦虑水平具有显著差异,且性格内向型大学生社交焦虑水平高于性格外向型大学生社交焦虑水平。

第三,社会工作介入大学生社交焦虑问题有必要性和可行性。在必要性上,根据问卷数据可以发现,L大学学生社交焦虑问题比较明显,因此,运用系统脱敏法缓解大学生社交焦虑是十分必要的。在可行性上,本研究通过问卷与访谈的形式招募组员,在招募过程部分同学主动报名,表明在招募组员上具有可行性。此外,在开展实务过程中,L大学教室能够满足小组工作的开展,小组工作介入大学生社交焦虑也具有可行性。最后,社交焦虑本就需要在人际互动中才能得到改善,小组工作为患有社交焦虑群体提供了交流平台,组员能够进一步相互了解,相互支持,结识更多具有类似问题的同辈群体,认识到此类问题并非只存在于自身,能够提高处理人际关系自信心,更加积极主动地面对外界社交活动。因而在小组工作中采取系统脱敏法的方法与缓解大学生社交焦虑情绪具有可行性。

参考文献(略)